Introducción

Noruega ha emergido en las últimas dos décadas como un referente en el rendimiento de élite en deportes de resistencia, con atletas que han alcanzado podios olímpicos y campeonatos mundiales en disciplinas como atletismo, esquí de fondo, triatlón, remo, ciclismo y natación. Este fenómeno ha despertado un creciente interés por comprender las características metodológicas detrás de dichos resultados. En este contexto, el estudio cualitativo de Sandbakk et al. (2025) constituye un aporte significativo, ya que recoge de manera sistemática las prácticas de entrenamiento reportadas por entrenadores noruegos de élite en ocho deportes olímpicos de resistencia.

El presente artículo analiza críticamente los hallazgos de dicha investigación, poniendo el foco en los elementos estructurales comunes, las particularidades disciplinares, las implicancias prácticas y los límites de generalización. Se adopta una postura observacional y reflexiva, con el objetivo de extraer principios transferibles a otros contextos, evitando tanto la idealización del «modelo noruego» como su desestimación simplista.

Metodología del estudio original

El trabajo de Sandbakk et al. (2025) empleó un diseño cualitativo exploratorio basado en estudios de caso múltiples. Se seleccionaron 12 entrenadores noruegos responsables de atletas que han logrado más de 390 medallas internacionales en deportes de resistencia. Los datos se obtuvieron mediante entrevistas en profundidad, revisión de diarios de entrenamiento, cuestionarios estructurados y procesos de validación cruzada entre investigadores y participantes.

Este enfoque permitió acceder a una descripción rica y contextualizada de las estrategias de planificación, periodización, distribución de la carga, control del entrenamiento y criterios de calidad utilizados por entrenadores con amplia experiencia en el alto rendimiento.

Características estructurales comunes

A pesar de la diversidad de disciplinas, se identificaron varios principios compartidos en la organización del entrenamiento:

1. Periodización tradicional y adaptable

Todos los entrenadores reportaron utilizar estructuras de periodización anual basadas en macrociclos, mesociclos y microciclos. La temporada se organiza típicamente en una fase general, una fase específica y una fase competitiva. La fase general está orientada al desarrollo de capacidades básicas mediante un volumen elevado de entrenamiento de baja intensidad y entrenamiento complementario (fuerza, técnica, movilidad). En la fase específica, el volumen total puede disminuir levemente, mientras aumenta la proporción de sesiones orientadas a la intensidad específica de la competencia. Finalmente, la fase competitiva se caracteriza por un enfoque en la calidad, con una reducción del volumen total y la inclusión de sesiones de activación, simulación de carrera y recuperación activa.

Este modelo se adapta de manera pragmática a las características de cada deporte, el calendario competitivo, las condiciones climáticas, la posibilidad de realizar campamentos de entrenamiento en altitud, el estado de forma del deportista y otros factores contextuales. La planificación no es rígida, sino flexible, permitiendo ajustes basados en el monitoreo continuo del rendimiento y el bienestar del atleta (Sandbakk et al., 2025).

En disciplinas con múltiples picos competitivos o largas temporadas (como el ciclismo de ruta o el esquí de fondo), algunos entrenadores utilizan modelos de periodización en bloques, alternando fases de acumulación, intensidad y recuperación. Otros prefieren una estructura más lineal, siempre con foco en la sostenibilidad del proceso.

2. Alta carga de entrenamiento de resistencia aeróbica

Una constante en todas las disciplinas fue el alto volumen de entrenamiento anual, con una proporción significativa dedicada a entrenamiento de resistencia de baja intensidad (zona 1). Dependiendo del deporte, entre el 80 y el 90 % del tiempo total de entrenamiento aeróbico se realiza en zonas de baja intensidad (zonas 1-2), siendo la zona 1 predominante (Sandbakk et al., 2025).

Este patrón no es arbitrario: responde a una base fisiológica sólida y a la experiencia acumulada en deportes de fondo. El entrenamiento en zona 1 favorece la mejora del consumo máximo de oxígeno (VO₂max), la eficiencia metabólica, el desarrollo de la red capilar y la densidad mitocondrial, al tiempo que reduce el estrés mecánico y metabólico, permitiendo una gran cantidad de horas semanales de trabajo sin comprometer la recuperación.

Además, esta estrategia posibilita el desarrollo de una base aeróbica robusta que actúa como plataforma para tolerar cargas más exigentes posteriormente. Es por eso que muchos entrenadores consideran que «no se puede entrenar fuerte si no se entrena mucho primero». La alta frecuencia de sesiones en zona 1 también facilita la práctica técnica, el aprendizaje táctico y la consolidación de hábitos de ejecución eficientes, aspectos claves en deportes de larga duración.

Por otro lado, varios entrenadores entrevistados destacaron que una elevada proporción de trabajo en baja intensidad no implica monotonía. Al contrario, se recurre a una variedad de terrenos, modalidades (ciclismo, esquí, carrera, natación, etc.) y condiciones ambientales para mantener el estímulo diverso y sostenible. En muchos casos, se emplea entrenamiento cruzado (cross-training) para alcanzar altos volúmenes totales minimizando el impacto sobre grupos musculares específicos o sistemas articulares.

En resumen, el volumen elevado de entrenamiento de resistencia aeróbica en zona 1 no es sólo una característica cuantitativa, sino una decisión cualitativa central del modelo observado: maximizar las adaptaciones crónicas y proteger al atleta de cargas excesivas e ineficientes.

3. Estructura semanal con días clave

Una característica consistente en todos los entrenadores entrevistados es la organización del entrenamiento semanal en torno a días clave, donde se concentran las sesiones de mayor intensidad. Generalmente, se programan entre 2 y 3 días por semana con una o dos sesiones intensas por día, lo que da un total de 3 a 5 sesiones intensivas semanales, dependiendo del deporte y del periodo de la temporada (Sandbakk et al., 2025).

Este enfoque permite distribuir de forma estratégica el estímulo fisiológico sin comprometer la recuperación, manteniendo una alta proporción de sesiones en zona 1 durante el resto de la semana. La mayoría de las sesiones intensivas se concentran en zonas 3 y 4, aunque algunos entrenadores utilizan sesiones en zona 2 prolongadas como complemento sub-umbral.

Un ejemplo destacado en disciplinas como el atletismo, triatlón y natación es el uso de double-threshold days, es decir, jornadas que incluyen dos sesiones de umbral (zona 3), una por la mañana y otra por la tarde. Esta estrategia permite acumular volumen de entrenamiento cercano al umbral sin inducir una fatiga excesiva, y se controla cuidadosamente mediante lactato, RPE y otras métricas internas.

Este patrón refleja una lógica de concentración de carga específica en días bien definidos, alternada con días de recuperación activa o trabajo técnico en intensidades más bajas. A largo plazo, esta organización facilita la adaptación crónica, minimiza el riesgo de sobrecarga, y permite sostener altos volúmenes anuales.

4. Enfoque en la calidad y el control

Una característica distintiva del enfoque noruego descrito por los entrenadores entrevistados es el énfasis constante en la calidad de ejecución y el control sistemático del proceso de entrenamiento (Sandbakk et al., 2025).

La calidad no se entiende únicamente como el rendimiento en una sesión determinada, sino como la coherencia entre el objetivo fisiológico, el estímulo aplicado y la respuesta del deportista. Por eso, los entrenadores dedican atención meticulosa a variables como la intensidad interna (frecuencia cardíaca, concentración de lactato, percepción subjetiva del esfuerzo) y externa (potencia, velocidad, ritmo), adaptando el contenido en función de estos indicadores.

Una herramienta clave en este proceso es el uso regular de pruebas fisiológicas (por ejemplo, test de lactato o pruebas de campo controladas) que permiten delimitar con precisión las zonas de intensidad individualizadas. Esto facilita una dosificación ajustada y evita tanto el sobreentrenamiento como el entrenamiento inefectivo por debajo del umbral de adaptación.

Además del monitoreo fisiológico, se valora especialmente la observación directa del entrenador en las sesiones clave. La retroalimentación cualitativa inmediata, la corrección técnica y el ajuste de cargas en función del estado del deportista son prácticas comunes. La presencia del entrenador no se limita a un rol administrativo o de planificación, sino que se posiciona como un agente activo en la regulación cotidiana del proceso.

Otro aspecto fundamental es el uso de diarios de entrenamiento (en papel o plataformas digitales), que registran volumen, intensidad, contenido, sensaciones y eventos relevantes. Estos registros permiten un análisis longitudinal y sirven como base para la toma de decisiones futuras.

Finalmente, los entrenadores subrayan que el control no implica rigidez. La planificación se adapta permanentemente según el contexto, la respuesta individual y la evolución del proceso. El control se entiende, entonces, como una estrategia de retroalimentación y ajuste continuo, no como una imposición mecánica.

Este enfoque, que integra datos objetivos, observación cualitativa y comunicación constante, busca garantizar que el entrenamiento sea no sólo intenso o voluminoso, sino efectivo, sostenible y ajustado a la realidad del atleta.

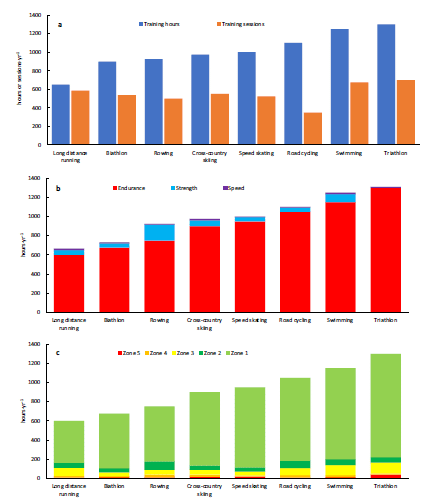

Esta figura resume las características generales del entrenamiento aplicadas a lo largo del año, destacando el predominio del trabajo de baja intensidad (zona 1), el uso combinado de modalidades específicas y cruzadas, y la distribución estratégica de sesiones clave dentro de la semana y del calendario competitivo.

(Fuente: Sandbakk et al., 2025)

Diferencias según la modalidad deportiva

El estudio subraya que, si bien existen principios comunes en la estructura del entrenamiento, las estrategias adoptadas se ajustan significativamente según la modalidad deportiva. Estas adaptaciones responden a factores como la carga mecánica específica del gesto, la duración y frecuencia competitiva, la logística del entrenamiento y la tradición metodológica de cada disciplina.

- En patinaje de velocidad, el volumen de entrenamiento específico sobre hielo es relativamente bajo debido al alto costo neuromuscular y articular del gesto técnico. Para compensar, se recurre ampliamente al entrenamiento cruzado, en especial mediante ciclismo, ejercicios de fuerza, y simuladores de patinaje fuera del hielo, buscando mantener el estímulo fisiológico sin comprometer la integridad física del deportista.

- En ciclismo de ruta, la carga de alta intensidad se acumula en gran parte durante las competiciones, que pueden durar varias horas y realizarse con frecuencia semanal. Por ello, los entrenadores priorizan bloques de recuperación y sesiones de mantenimiento entre eventos, sin forzar estímulos innecesarios que puedan interferir con el rendimiento en carrera. La planificación es altamente flexible y se ajusta en tiempo real, en coordinación con el calendario competitivo.

- En natación, la organización estructural del entrenamiento obliga a planificar la mayoría de las sesiones en forma de intervalos, incluso cuando el objetivo es mantener intensidades bajas. Esto se debe a la dinámica de los entrenamientos grupales, el uso compartido de carriles, y la necesidad de respetar tiempos de paso. Por eso, el trabajo de zona 1 puede realizarse como repeticiones prolongadas con pausas breves, manteniendo el estímulo aeróbico continuo.

- En triatlón, la combinación de tres disciplinas (natación, ciclismo y carrera) exige una distribución cuidadosa del volumen y una rotación semanal estratégica de los énfasis. Se emplean sesiones combinadas (brick sessions) para mejorar la transición entre disciplinas, lo cual implica un enfoque diferente en la organización de la carga. Además, el entrenamiento de fuerza tiende a estar integrado de forma más constante durante todo el año.

- En esquí de fondo, debido a la posibilidad de variar estilos (clásico y skating), tipos de terreno y técnicas, se favorece un enfoque muy variado, que permite grandes volúmenes con menor riesgo de sobrecarga. A su vez, se combinan sesiones al aire libre con entrenamiento en rollerski y sesiones indoor, lo cual permite ajustar el estímulo en función del clima o de la disponibilidad logística.

Estas diferencias indican que no existe un “método noruego” uniforme, sino una filosofía general basada en principios científicos y práctica de campo, adaptada a las demandas particulares de cada disciplina. El éxito del enfoque radica justamente en esa capacidad de ajustar los principios generales del entrenamiento a las realidades específicas de cada deporte y de cada atleta.

Implicancias y límites del enfoque

El estudio aporta evidencia cualitativa valiosa sobre las decisiones que toman entrenadores altamente exitosos en contextos reales. Sin embargo, no permite establecer relaciones causales ni comparar con entrenadores menos exitosos. Además, las condiciones de trabajo (dedicación exclusiva, infraestructura, acceso a tecnología, apoyo estatal) del sistema deportivo noruego son difíciles de replicar en otros contextos.

Tampoco se aborda de manera extensa el impacto de factores psicosociales, el rol del deportista en la toma de decisiones o el efecto acumulativo de años previos de entrenamiento. Por ello, si bien los principios observados son coherentes con la literatura y la fisiología del rendimiento, deben ser interpretados con cautela antes de ser extrapolados.

Conclusión: principios que trascienden el modelo

El enfoque reportado por los entrenadores noruegos de élite refleja una combinación de planificación estructurada, altos volúmenes de entrenamiento en baja intensidad (zonas 1–2), sesiones intensas focalizadas y un control riguroso del proceso. No obstante, su aplicabilidad depende del contexto, de los recursos y de la cultura de entrenamiento.

Más allá de las particularidades del caso noruego, el estudio permite reafirmar principios clave para cualquier programa de entrenamiento eficaz:

- Constancia: los resultados son el producto de procesos sostenidos, no de intervenciones puntuales.

- Control y registro: la toma de decisiones debe apoyarse en datos objetivos y observaciones sistemáticas.

- Seguimiento continuo: el monitoreo del estado del atleta y la adaptación de la carga son fundamentales.

- Individualización: todo principio debe ajustarse a las respuestas y necesidades del individuo.

En definitiva, no se trata de replicar un «método» o «modelo» como receta universal, sino de comprender los principios que lo sustentan para integrarlos críticamente con el arte de entrenar personas reales, en contextos reales, con sus propias trayectorias, respuestas fisiológicas y circunstancias psicosociales.

Lic. en alto rendimiento deportivo / Magíster en ciencias de la salud y el deporte

📲Contáctanos si buscas un programa de entrenamiento individualizado que integre ciencia y experiencia.

Referencias

Sandbakk, Ø., Tønnessen, E., Bucher Sandbakk, S., Losnegard, T., Seiler, S., & Haugen, T. (2025). Best-practice training characteristics within Olympic endurance sports as described by Norwegian world-class coaches. Sports Medicine – Open, 11, 45. https://doi.org/10.1186/s40798-025-00848-3

Imagen de portada: tomada de An in-depth look at the Norwegian method of endurance training, por Jason Henderson (2023), Athletics Weekly. https://athleticsweekly.com/news/an-in-depth-look-at-the-norwegian-method-of-endurance-training-1039998220/